建筑是文明的标志

武夷山的古建筑融入了当地的风俗人情

突出反映了悠久历史所留下广博深邃的文化底蕴

形成了独特的建筑艺术

是武夷山世界文化遗产的重要组成部分

▼

武夷建筑历史

武夷山的建筑历史可上溯至汉代。

位于兴田镇城村的闽越王城遗址始建于公元前202年,是闽越王无诸受封于汉高祖刘邦后营建的一座王城。

其宫殿按照四合院建筑设计,主殿采用“干栏式”建筑,架空于地面,主殿两边设有东、西厢房,宫殿里还建有一间浴池。

它是中国长江以南保存最完整的一座汉代古城址。

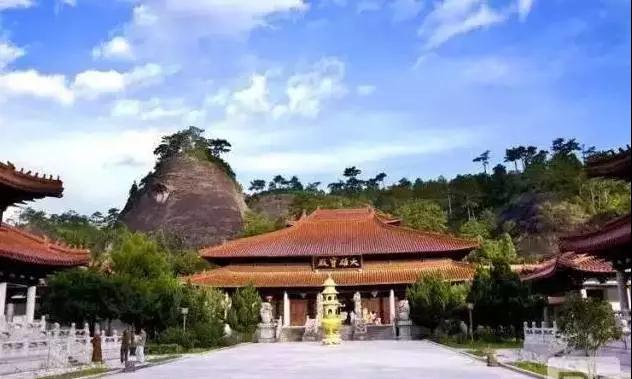

武夷山是三教名山。

自秦汉以来,就是羽流禅家栖息之地,历史上还曾是朱熹等儒家学者倡道讲学之处,留下了不少殿宇、楼台、道院、庵堂和学堂的遗址。

有始建于唐代的武夷宫、天心永乐禅寺、瑞岩寺,宋代的武夷精舍、紫阳楼、兴贤书院、屏山书院等。

此外,宋代的遇林亭窑址,元代的皇家御茶园,清末的天车架古崖居遗构也都是著名的建筑遗迹。

武夷建筑分布

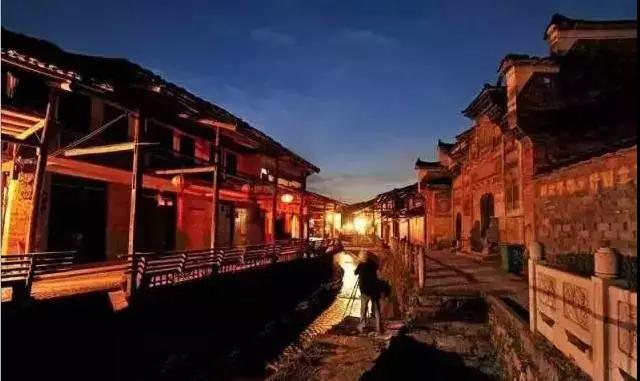

武夷山的古建筑群落主要分布在下梅、城村、五夫、曹墩等地。

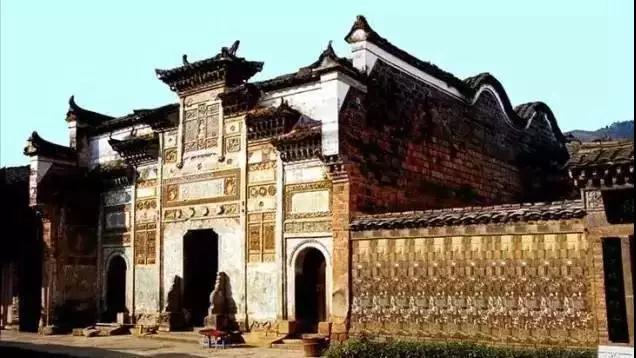

著名建筑有下梅村的邹氏家祠、大夫第、西水别业、施政堂、陈氏儒学正堂、方氏参军第、程氏隐士居,城村的古粤门、百岁坊、降仙庵、赵氏家祠、林氏家祠,星村镇的天上宫,五夫镇的兴贤书院(清代重建)、曹墩村的吊脚楼等。

古建筑风格

武夷山现存的百余座精美的古建筑主要是创建于明清时期的古民居,其造型古朴、秀巧、典雅、富丽,风格深受徽派建筑的影响。

宅屋的建筑结构以砖木为主,石砌墙基,木制柱础,利用挑梁减柱,扩大建筑空间,多坐北朝南,倚山枕水,布局以中轴线对称分列,中为厅堂,前辟天井,侧设两厢。

厅堂乃整个宅屋的主体部分和公共场所,主要用于迎接宾客、举行红白喜事、开展祭祀活动等,也是家族聚会议事和日常起居之处,多陈设书画楹联,古朴雅致,盈溢着浓郁的传统文化气息。

屋内天井具通风排水、采光纳气功用,居家之人能晨沐朝霞、夜观星斗,深契古人追求“天人合一”的哲学意蕴,天井中可种花养鱼,怡然惬意。

依据天井位置和布局形制,宅屋一般为二厅三进或三厅四进,各进之间辟有天井,两边以廊房相连。

外部结构以呈水平线条状和对称跌落的三叠式或五叠式马头山墙(俗称“封火墙”)为主,可防火焚屋,亦可御风掀瓦,实用美观。

为保护居家的妇孺老幼,宅屋建筑密实牢固,相对封闭,除大门、边门外,只开辟用于防盗的小窗,各家门户一旦关起,便自成一统,相对独立,边门一开,则合族由一个大门出入,生动反映了聚族而居的乡风民俗。

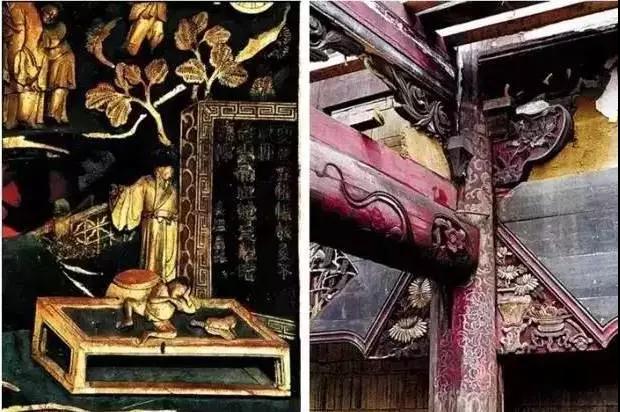

一村之中,往往毗连宅屋座座相挨,进进套建。宅屋的门罩、门窗、门额、栏杆、梁柱、雀替、承托、柱础、裙板、庭院、花台等单元处镶嵌应用了大量镂刻着山水人物、花草鸟兽、纹饰图案及戏文故事等富丽内容的砖雕木雕石雕构件,表现出卓绝的建筑装饰水平与高雅的实用艺术品位,使宅屋精美,如诗如画。

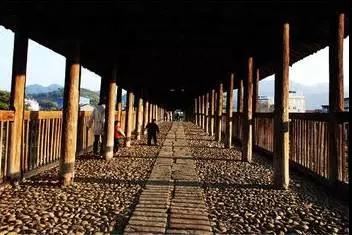

余庆古桥

特别值得一提的还有位于武夷山市区南门之外的余庆桥,它是福建著名的木石拱桥之一,建于清光绪年间。

该桥为两台两墩三孔的双曲木石拱桥,除桥墩用石块砌叠外,整桥桥身以大杉木交叉拱曲而成,不用一钉一铆衔接,酷似《清明上河图》汴水河中的虹桥。

武夷木雕

武夷山民居建筑中,让人不得不称赞的还有优美的三雕艺术,所谓的三雕,就是砖雕、石雕和木雕。

木雕艺术主要运用于建筑和家具的构件之上。

武夷山古建筑的木雕常装饰于挑梁、吊顶、桌椅、栏杆、窗棂、柱础等处,尤以窗棂为最。

窗户以透花格式为主,有四扇、六扇、八扇为一樘的格扇窗,窗棂有叙棂、平行棂等,最大限度地加以艺术化。

雕刻的技法有圆雕、透雕、双面雕、镂雕、阴阳雕等。

木雕图案多以群众喜闻乐见的历史故事、民间传说、神话、戏曲人物、动植物、祥云等为题材,表现了古代劳动人民勤劳、向善、忠孝等传统美德,具有浓郁的民族风格和极高的美学价值。

武夷石雕

石雕技法以浮雕为主,圆雕整合趋势明显,刀法融精致于古朴大方,没有木雕与砖雕那样细腻繁琐。

石雕艺术表现形式特点为:“困材施艺,刻法嬗变”。

由于题材受雕刻材料本身限制,而且因建筑构件功能的约束,要求构图、造型、雕刻方法具有极大的适应性,内容主要是动植物形象、博古纹样和书。

石雕艺术主要应用在础石、门当、石鼓、花架、池栏、井栏、水缸之上,既是实用品,又是装饰品,不失为赏用兼备的工艺精品,增加了建筑的表现力,增添了生活环境的情趣,虽经数百年风雨剥蚀,至今看上去仍然十分耐人寻味。

武夷砖雕

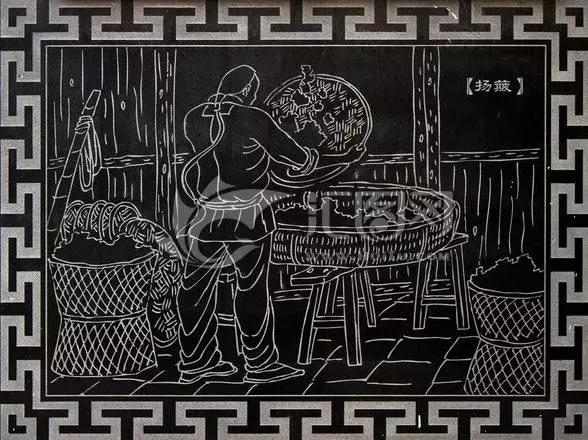

砖雕是在青砖上雕刻出人物、山水、花卉等图案,是古建筑雕刻中很重要的一种艺术形式。

主要用于装饰寺塔、墓室、房屋等建筑物的构件和墙面。

▼

漫步武夷山

恍若穿越了千年

多少前尘往事

繁华旧梦,都浸润心田

这里的一草一木,一砖一瓦

无不彰显着武夷独有的气质

如果有机会

印象君邀你一起漫游武夷

体验武夷古建筑的魅力与诗情画意